BeCAT Symposium 2024|開催報告

BeCAT Symposium 2024|開催報告

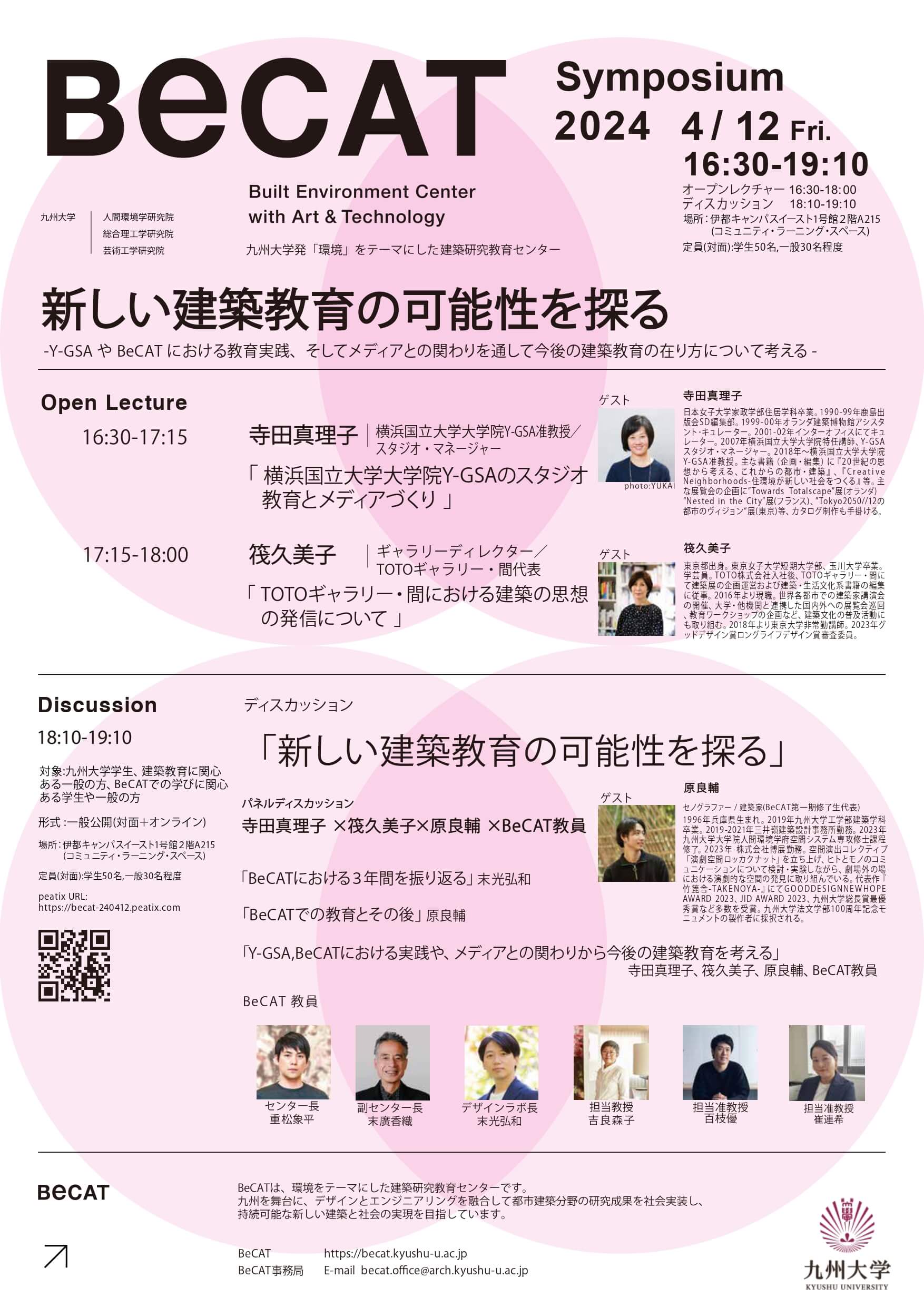

2024年度初のBeCATイベント「Symposium」を4月12日に行いました。

第一部はゲストを迎えたオープンレクチャー、第二部は卒業生をスピーカーに迎え、BeCAT教職員を交えたディスカッションを行いました。

第一部は、寺田真理子氏(横浜国立大学大学院Y-GSA准教授)と、筏久美子氏(TOTOギャラリー・間代表)をゲストに迎えたオープンレクチャー。「新しい建築教育の可能性を探る」をテーマに、Y-GSAやBeCATにおける教育実践、そしてメディアとの関わりを通して今後の建築教育の在り方について、それぞれにお話しいただきました。

建築家を養成する大学院「Y-GSA」では、教える側・教えられる側という枠組みを超えて、フラットに建築について考え、議論し続けていること。「TOTOギャラリー・間」では、出展者の未来につながる“羅針盤”となるような展示会を目指し、建築家(出展者)にとっても、観に来る人にとっても、自らを考える機会になるために徹底して取り組んでいることなど、寺田氏、筏氏ともに、社会や時代が変化するなかで教育や展示の‘場’について思考し続ける姿が印象的でした。

第二部のゲストは、BeCATの1期生であり、現在株式会社博展に勤務する原良輔氏。BeCAT在籍中の活動や学びについてのトークの後、寺田真理子氏、筏久美子氏、そしてBeCAT教員を交えてメディアとの関わり、そして今後の建築教育の可能性について議論しました。

BeCATの社会実装を重視する取り組みに対して、九州・糸島という地域の資源や環境や空間的な可能性を手がかりに、地域や建築の空間デザインといったスケールも含めた大きなスケールでの提案も併せて提案すべきではないか、と問う寺田氏。BeCATが立地する糸島のもつ地域のポテンシャルに、学生がどのように問題意識を持ち、より先を見据えた取り組みができるかが重要と、筏氏も理論を展開しました。

それを受け、教員一同が、建築教育において、理論的な側面と実務的側面に加え、都市から素材といったスケールを横断した思考を持つことの重要性を理解しながらも、教育現場においてはそのどちらかに偏りがちになってしまう傾向を指摘。

地域に自ら近づいてプロジェクトを進め、実際に関わる人々の顔を見ることや、たとえ小さいことでも積み上げていくことの重要性についても議論に上がりました。また、どのような業界でも、どのような場面においても『建築的思想』を持ち続けることが大きな可能性を生む等、今後のBeCATの取り組みに有意義な議論が繰り広げられた貴重な機会となりました。

イベント名|BeCAT Symposium 2024

開催日時|2024年4月12日(金)16:30~19:10

会場|九州大学伊都キャンパスイースト1号館A215

対象|九州大学学生、建築教育に関心ある一般の方、BeCATでの学びに関心ある学生や一般の方

参加人数|対面48名、オンライン58名

ゲスト|寺田真理子氏、筏久美子氏、原良輔氏

参加教員|末廣香織(副センター長)、末光弘和(デザインラボ長)、吉良森子(担当教授)、百枝優(担当准教授)

報告|BeCAT 楠元彩乃